高齢者向けのパソコン教室でサポート詐欺体験を実施する理由

はじめに

株式会社メンバーズの假屋陽介です。

2023年1月に入社し、Webアプリケーションの開発に従事しています。

メンバーズで働く前から、個人開発で「にせサギ」(https://nisesagi.com)というインターネット詐欺を体験学習できるサービスの開発・運営をしております。

1月18日(土)に高齢者向けパソコン教室でボランティアでインターネット詐欺について講義を実施しました。

高齢者向けに実施する必要性と講義する時に注意している点などお話しできればと思います。

高齢者向けにインターネット詐欺の講義を実施する意義

①インターネット詐欺の被害割合は高齢者が多い

インターネット詐欺被害の大きな割合は高齢者が占めており、犯罪グループも高齢者をターゲットにしていることが、様々な統計や事例から判明しています。

- 65歳以上の高齢者被害の認知件数は全体の78.4%を占める1万4,895件と、大きな割合を占めている。

警察庁発表「令和5年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(確定値版)」https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/souni/tokusyusagi/hurikomesagi_toukei2023.pdf - 国民生活センターでサポート詐欺の相談で70歳以上が大幅増加

国民生活センター「パソコンで警告が出たらサポート詐欺に注意! - 70歳以上で大幅に増加 -」https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20240327_1.pdf

②学校教育などITについて教わることがなかった世代である

今回参加したパソコン教室では、文字入力やインターネットの検索方法など現在は小学生が習うようなことを教えています。現在の高齢者は学校教育などでITについて教わることがなく、独学で身につける必要があるためです。

③高齢者を取り巻く環境は第三者に相談しづらい環境になっている

高齢者の多くは子供が自立しており、核家族化の影響もあり身近に頼れる人がいない状況になっていることが多いです。そのため、何かあっても誰かに迷惑をかけたくないと自分で抱え込んでしまう傾向があります。

上記のような理由から、高齢者を取り巻くインターネット環境は決して良いとは言えません。そのため、初心者向けのパソコン教室などでインターネットに触れる前にインターネット詐欺について伝えることが重要だと考えています。

講義で注意している点

①精緻な情報よりも、なるべく簡潔に伝える

初心者向けの説明では、正確性を重視しすぎると情報が複雑になり、かえって理解しづらくなることがあります。そのため、重要なポイントを押さえつつ、わかりやすい表現を心がけることが大切です。

例:『IPアドレスや端末情報から住所がわかることはない』

実際には、裁判所に開示請求を行い認められた場合には住所が特定されるケースもあります。

しかし、一般的な状況ではそうした事態に遭遇することは少なく、理解が無用に複雑になりそうな情報はあえて省くこともあります。

②実例を見せる

私が集めた実際のインターネット詐欺を見せることで、インターネット詐欺の見分けづらさや常日頃利用するサービスからも表示されてしまうことを伝えています。

- フィッシングのメールやフィッシングから誘導される画面を一緒に見て、フィッシングの画面が本物と見分けがつかないこと

- 広告をクリックした際にサポート詐欺が表示される動画みていただき、身近なところかにインターネット詐欺があること

③体験を通して一緒に動かす

「にせサギ」では各種詐欺を実際の端末で体験できるため、サポート詐欺によって全画面になってしまった状態をescキーを押して元に戻す練習をしています。

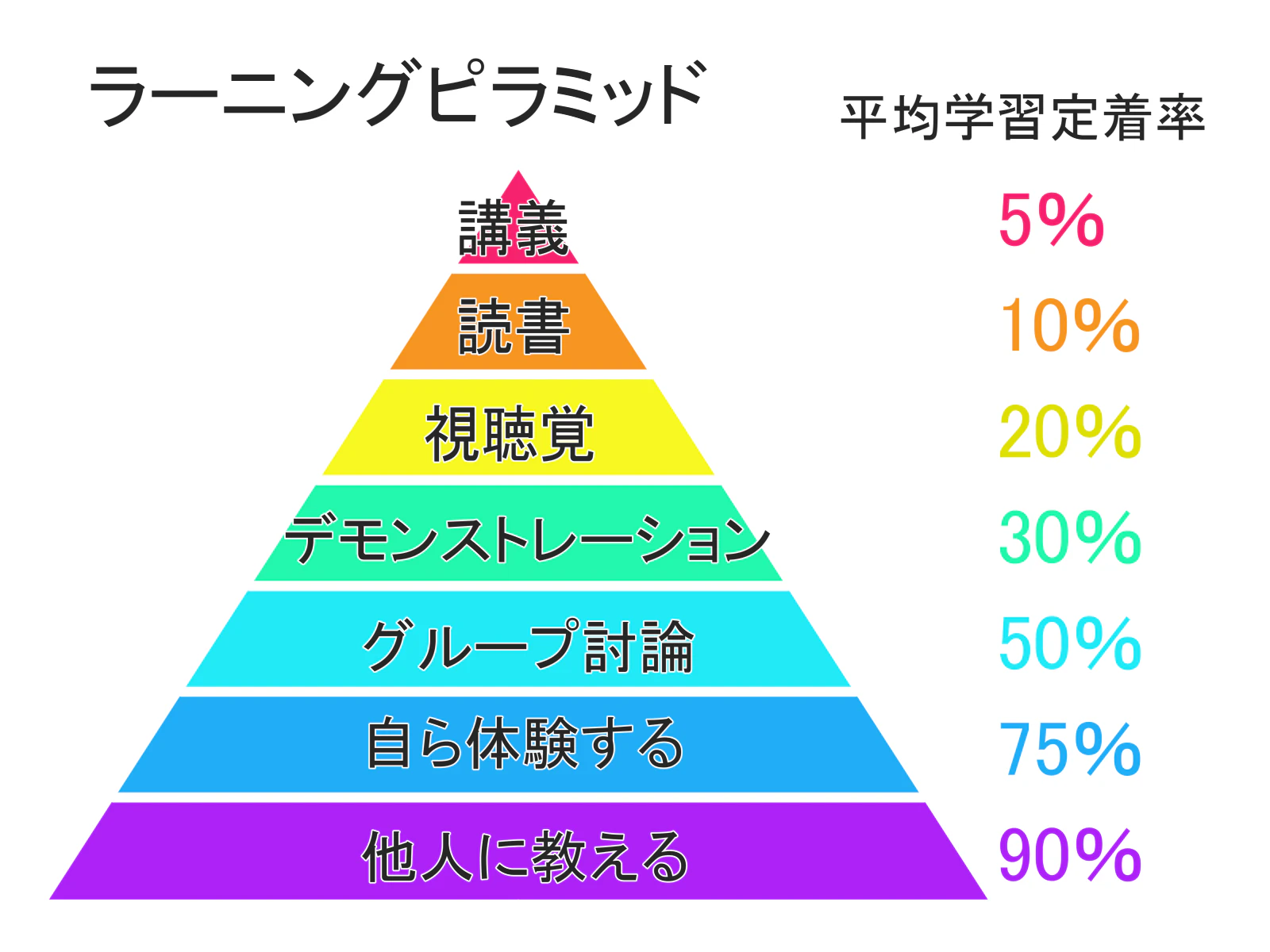

アメリカ国立訓練研究所が発表したラーニングピラミッドによれば、学習定着率は講義5%、視聴覚20%である一方で、自ら体験することは75%と圧倒的に学習定着率が高いです。

そのため、なるべく実際に手を動かすことに重点を置くようにしています。

講義を通して気づいたこと

実際に人に教えることで、聞いている方の反応が直接感じられて理解していただいていることを感じることもあれば、説明が早すぎたことなど反省点も多々ありました。

また、人によって理解度にも差が出てしまうためその点に難しさを感じました。

ただ、これらはインターネットに公開しているだけでは得られないフィードバックでした。今回の講義で多くの学びを得られたので、これを元にさらに「にせサギ」のサービスをブラッシュアップできればと考えております。

最後に

高齢者を取り巻くインターネット環境は決して安全とは言えない状況がこれからも続きます。

このコンテンツを見る方はエンジニアが多いと思いますので、帰省した際にはご両親に困ったことがないか、少し声をかけてみてはいかがでしょうか?

この記事を書いた人

Advent Calendar!

Advent Calendar 2024開催中!