【スクラムフェス仙台2025】広報・マーケターが学んだ「ウキウキする未来」と「伝える勇気」

こんにちは、BEMA Lab編集部の濱松です!

8/29(金)・8/30(土)の2日間、「スクラムフェス仙台2025」にオンライン参加しました!

メンバーズは今回、ゴールドスポンサーとして参画。私はBEMA Lab編集部として、イベント情報の発信を担当しました。

「メンバーズがなぜスクフェスに参加したのか?」経緯はこちらの記事でご覧いただけます👇

初めてのスクフェス。

エンジニアではない私は、Discord参加も初めてで、正直「場違いじゃないかな…」とドキドキしながらの挑戦でした。

けれど、終わってみれば「もっと知りたい!」とワクワクが止まらない2日間に――。

今回は、広報・マーケターの私がスクフェスで得た「場づくり」と「勇気」の学びを、等身大の体験談でお届けします。

Day1|相田 健太郎 社長のキーノートから考えた「ウキウキできる未来」

初日のハイライトは、モンテディオ山形 代表取締役社長 相田 健太郎さんのキーノート。

テーマは「クラブの変化・世間の変化、これからの課題」でした。

私が印象に残ったポイントは3つです👇

① 地域課題への挑戦

モンテディオ山形は、「山形を繋ぐ〜Rediscovery YAMAGATA〜」という新スタジアム計画ビジョンのもと、サッカークラブの枠を超えて地域づくりに挑戦しています。

この話を聞きながら、私の地元・甲子園球場を思い出しました。

幼い頃は「野球を観るための場所」というイメージが強かったのですが、最近は試合がない日にもグルメフェスや地域イベントで賑わっており、「観戦」だけじゃない街全体の体験をつくり出しています。

スポーツ施設が地域のハブになることで、人・文化・経済が循環していく未来をリアルに想像できました。

② DXとスポーツの融合

スタジアムを核とした複合型街づくりは、観戦だけでなく「体験するスポーツ」への転換を象徴しています。

たとえば、私が好きな野球でいえば北海道のエスコンフィールド。

アプリを活用した混雑緩和やデジタル決済、観戦体験の最適化が進んでおり、「メジャーっぽい!」と話題になるほどです。

社内の野球好きメンバーも、Slackで観戦の様子を写真付きでシェアしていて、ネオ(最先端)な雰囲気が伝わってきました✨

そのメンバーは「球場がすごすぎて、この日ばかりは負けたことがあまり気にならなかった」と感想を投稿していて、読んでいるだけでこちらまでウキウキしてきます。

こうした事例からも、「デジタルで体験を拡張するスポーツ空間」への変化を肌で感じました。

③ 「世のため、人のため、ウキウキできるか」

「それは世の中のためになるのか? 儲かるか? みんなウキウキできるか?」

相田社長が投げかけたこの3つの問いは、クラブ経営だけでなく、自分自身の働き方にもつながる指針だと感じました。

特に3つ目の「みんなウキウキできるか」は、単なる楽しさではなく、

関わる人たちが前向きになれる“きっかけをつくれているか”という問いでもあると感じます。

2年前、デザイナーから広報・マーケターにキャリアチェンジしたときに受けた「クリフトレングス診断」の結果がこちら👇

こうして振り返ると、この3つの問いって、「私の取扱説明書から抜き出してきた?」ってくらいリンクしていてびっくり...!笑

「ウキウキできるか」なんて、もうスマホの待ち受けにしておきたいレベルです。

BEMA Labの活動で、私が大切にしている3つの視点はこちらです:

ウキウキできること

世の中のためになること

記事やイベントを通して、エンジニア業界や社会にとって価値ある発信。

儲かること(後からついてくる)

短期的な収益より、BEMA Labのブランド価値を高め、長期の信頼・つながり。

このキーノートを通じて、 「BEMA Labはエンジニアだけでなく、一緒に働く仲間や業界全体が“ウキウキ”できる未来をつくる存在でありたい」という想いがより一層強まりました。

スポーツビジネスを軸にした話だったのに、自分の働き方や仕事のスタンスにまでつながっていく感覚があり、小さな“アハ体験”をもらえたセッションです👐

Day2|“ゾウがいるゾウ!”が教えてくれた「伝える勇気」と「対話の工夫」

2日目は、クリエーションライン株式会社 伊藤 いづみさんによるセッション

「ゾウがいるゾウ〜伝えにくいけれど大事なことを伝える勇気〜」に参加しました。

「ゾウがいるゾウ!」とは、英語の “elephant in the room” の比喩で、

「そこに大きな問題があるのに、誰も触れられない状況」を指します。

私が印象に残ったポイントは3つです👇

① なぜ「ゾウ」に触れられないのか

セッションではまず、「ゾウ(=大きな問題)が目の前にあるのに、誰も口に出せない心理」について語られていました。

その理由として伊藤さんが挙げていたのは、たとえばこんなものです:

雰囲気を壊したくない

言った自分に責任やリスクが返ってくるのが怖い

勘違いかもしれないと思ってしまう

「今さら言っても遅い」と感じてしまう

皆さんも、似たような経験はありませんか...?

私はこの話を聞きながら、以前セールスとBEMA Lab運営チーム合同で行った読書会を思い出しました。

そのときは、みんな発言を少し遠慮していて、場全体がどこか固い空気に包まれていたんです。

すると、年上のメンバーが勇気を出して、

「もっと自由に話しませんか?」

と提案してくれました。

そこでブレイクアウトルームを使い、3人ずつの少人数で話すスタイルに切り替えたところ、 一気に意見が飛び交うディスカッションに変化。

「場づくりひとつで、対話はこんなに変わるんだ」

と実感した出来事でした。

この経験があったからこそ、「触れにくいことにどう向き合うか」というテーマがより深く刺さりました。

私自身、勉強会やイベントを企画するときは、 「どうすれば自由に意見を交わせる場をつくれるか」という仕掛けを意識したいと思います。

② 勇気を出して伝える工夫

伊藤さんは「勇気は人間の第一の資質」だと話していました。

ただし、勇気を出す=ただ問題を指摘することではありません。

大切なのは、「対立を生むのではなく、対話につなげる工夫」です。

伊藤さんが紹介していた具体的な工夫はこちらです:

改善案を添えて伝える

→例)「このままでは厳しい。でもA案かB案なら進められそうです」と具体策もセットで。事実やデータで会話する

→例)不満ではなく、具体的な根拠をもとに話す。仲間を巻き込む

→例)個人の意見ではなく、チームの声として伝えると説得力が増す。

伊藤さんの言葉を借りるなら、

「勇気と伝え方の工夫はセット」

この意識を持つだけで、対話の質は大きく変わると感じました。

③ 仕事にもつながる学び

セッションを聞きながら、私自身の仕事での具体的な場面が何度も頭に浮かびました。

例えば:

議論を前に進めるため、自分から話題を切り出すとき

後輩が意図せずミスをしたとき、成長のためにフィードバックするとき

ミーティング方針に違和感があるとき、自分の意見を共有するとき

どれも「言わないまま進める」ほうが、結果的にリスクが大きいと実感しています。

特に後輩へのフィードバックでは、「やさしく、でもきちんと」を心がけ、 一方的に伝えるのではなく、相手が納得できるよう客観的な事実を添えるようにしています。

今回のセッションを通じて改めて感じたのは、

単に「声を拾う」ことがゴールではなく、 “次の一歩”を生む対話のきっかけをつくることが大切だということ。

「伝える勇気」と「対話につなげる工夫」──その両方を意識することが、

自分の仕事の指針であると同時に、成果を生むためにも欠かせないと強く実感しました。

現地チームと連携したX発信

2日目は、現地メンバーと連携しながらBEMA Lab公式X(@BEMA_Lab)でイベントをリアルタイム発信しました!

実は、最初はここまで投稿を強化する予定はなかったんです。

でも、「オンラインでも現場の熱量を伝えたい!」という想いが強くなり、すこし無理を言ってメンバーに協力してもらいました。

実際の投稿はこちら👇

https://x.com/BEMA_Lab/status/1961726366669562251

私がデザインしたチラシで、会場にウキウキを!

さらに、今回現地で配布したチラシは私がデザインしたものでした...!

現地で受け取ってくださった皆さん、本当にありがとうございました🙏

🎨 デザインの狙い

BEMAロゴのメインカラーである 黄緑色と水色 をベースに、 「夏らしさ+親しみやすさ+お祭り感」を意識してデザインしました。

スクフェスらしいワクワク感を大切にしつつ、BEMA Labをまだ知らない方にも 「ちょっと気になるな...!」 と思ってもらえるように工夫しています。

🌈 お気に入りポイント

表面のグラデーションが特にお気に入りです!

会場で手に取ったときに 「ひきのある目立つデザイン」を意識したので、遠くからでも一瞬で視線を集められるように仕上げました。

まさに、BEMAの「ウキウキ感」を一枚にぎゅ〜っと詰め込んだイメージです✨

🌟 想像して嬉しかった気持ち

チラシやシールの配布をきっかけに、現地で 「BEMAって何?」 という会話が生まれていたらいいなと想像すると…。

デザイナー冥利につきますし、ちょっと誇らしい気持ちになります。

まとめ|ウキウキできる未来をつくるために

今回のスクフェス参加を通して、「スクラムやアジャイルを深く分からない立場だからこそ見える景色がある」という発見もあり、異なる視点や立場をつなぎ、新しい学びを生む役割をもっと育てたいという想いが強まりました。

この学びを、BEMA Labの運営やイベントづくりにも活かしながら、「一緒にウキウキできる未来をつくる仲間」を、これからもっと増やしていきたいです。

BEMA Labは2024年5月に立ち上げた、まだ2年目の若いメディア。

広報・マーケターにキャリアチェンジして2年。

まだまだ未熟者ですが、BEMA Labの運営担当として、

など、少しずつ挑戦を広げています。

BEMA Labについて

メンバーズでは 「Be Engineer, More Agile」=BEMA!(ベマ) を合言葉に、

エンジニアが自分らしく働ける環境づくりを後押しするための社内コミュニティを運営しています。

3つの軸を通して、エンジニア業界をもっと面白くすることを目指しています:

メディア「bema.jp

」

イベント「BEMA LT

」

ポッドキャスト「イドバタラジオ

」

Apple Podcasts

でも配信中!

もし本記事を読んで、

「ちょっと話してみたい」

「BEMA Lab面白そう!」

「一緒に何かやってみたい」

そう感じていただけたら、まずは「小さな一歩」からぜひご一緒しましょう。

#BEMALab をつけて、記事内で「刺さった一文」をX(Twitter)でシェア

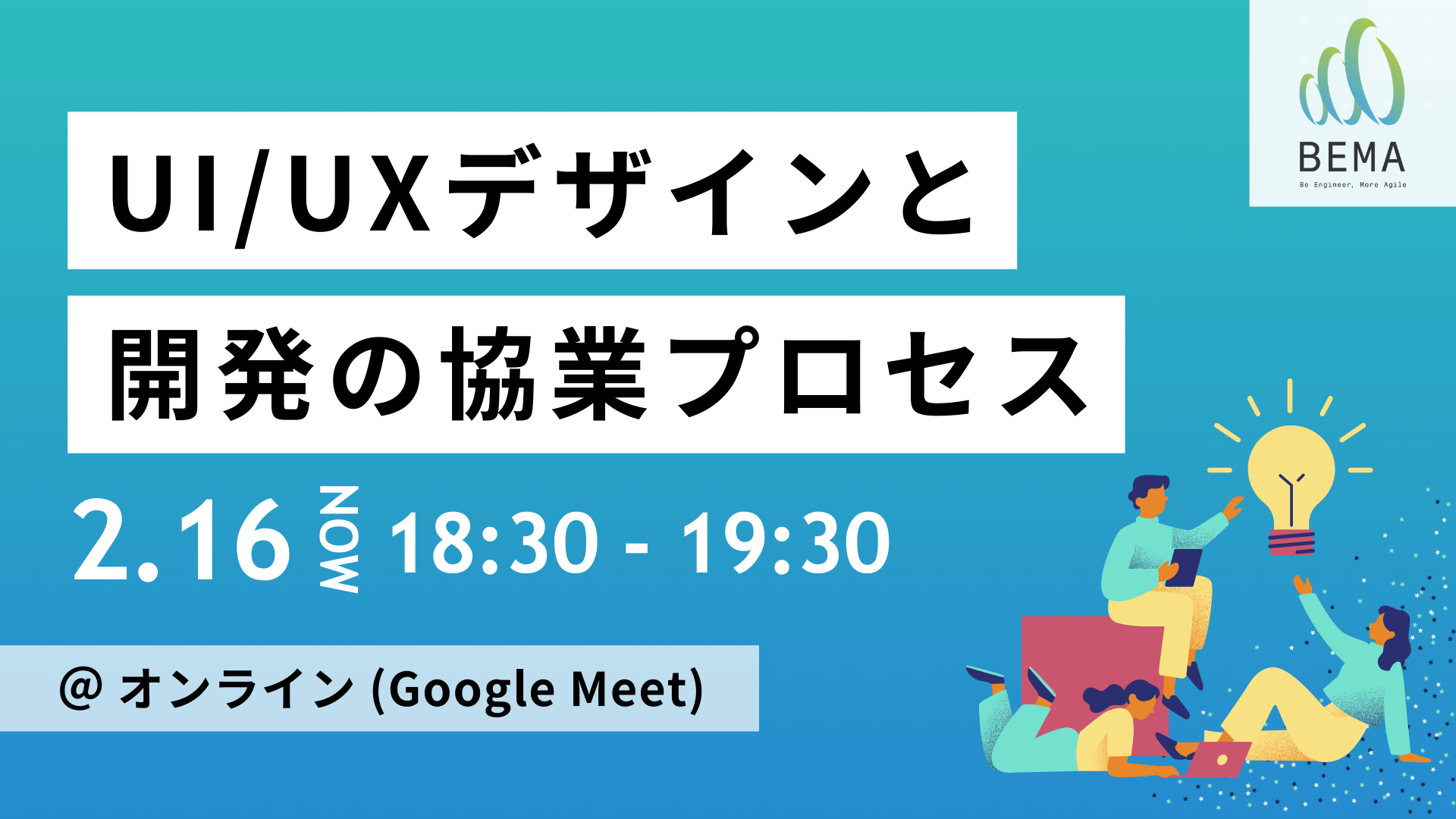

次回 BEMA オンライントークイベント(以下埋め込みリンク) への参加エントリー

どちらか一方だけでも大歓迎です!

みなさんとつながれることを楽しみにしています✨

📩 各種お問い合わせ先はこちら

bema_lab@members.co.jp

🐦 Xでもぜひつながりましょう

味のり:@_3nori_yellow

この記事を書いた人

What is BEMA!?

Be Engineer, More Agile