【LTレポート前編】askenが実践する「AI活用 × 開発生産性向上」の裏側

こんにちは、BEMA Lab編集部の濱松です!

2025年9月1日、メンバーズ主催のエンジニア向けLTイベント「BEMAトーーク」を開催しました。

今回は、株式会社asken のシニアテックリード 岩間 良浩さんにご登壇いただきました!

「食 × 健康 × テクノロジー」を掲げ、累計会員数1,200万人以上

を誇る食生活改善アプリ『あすけん』で、多くの人々の健康を支えるヘルステックカンパニー・askenさん。

そんなaskenで、AWSの達人でもある岩間さんが、開発現場で生成AIをどう使いこなし、チーム全体の生産性を一気に高めているのかを、具体例とともにたっぷり語っていただきました。

今回のレポート(前編)では、現場でのAI活用事例や組織的な取り組み、そして岩間さんが目指す「AIネイティブな開発組織」への道筋を、編集部の視点も交えてお届けします!

同会の後編レポートはこちらです👇

あすけん事例に学ぶ:AI活用の最前線

askenさんが掲げるAI活用の柱は3つです:

1. 全社的な業務効率化

2. エンジニア組織の開発生産性向上

3. プロダクトへのAI機能組み込み

今回はこの中から、2の「開発生産性向上」にフォーカスします。

開発生産性を高める3つの壁

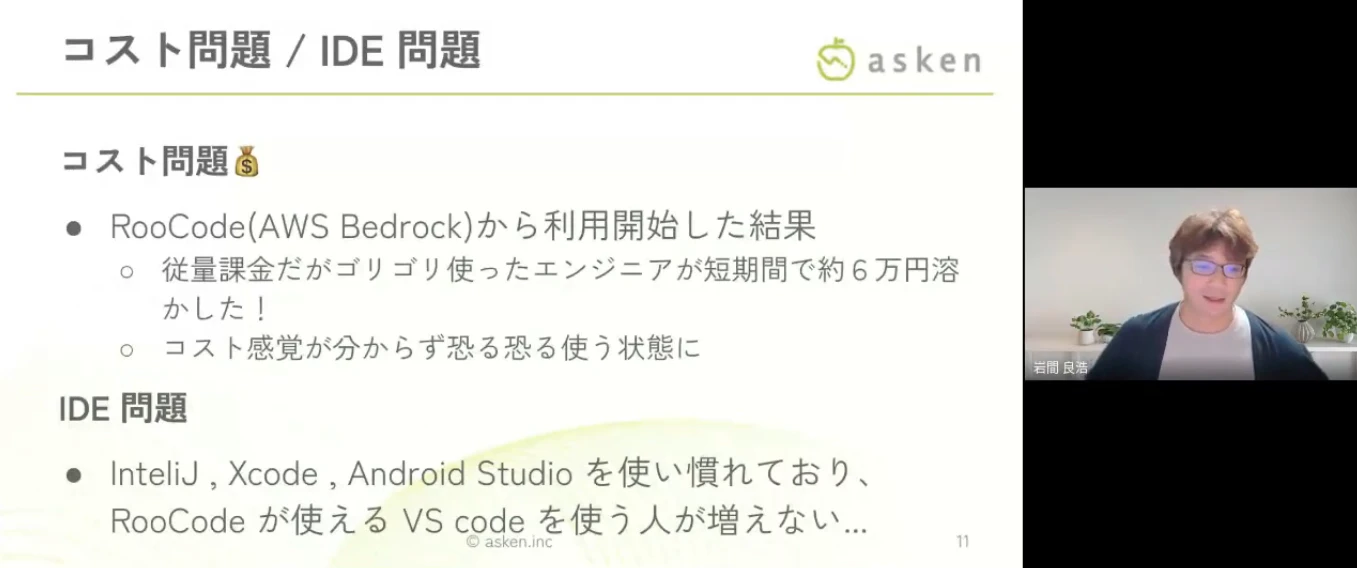

RooCodeを導入する中で、askenさんではコストやIDEなどの課題が浮き彫りになりました。

しかもこの取り組み、経営層の全面バックアップ付きなんです!

AI活用を進めたい人にとって、こんなに心強い環境はありませんよね🌟

でも、恵まれた環境だからといって簡単に進むわけではありませんでした。

岩間さんは、直面した課題をこう語ります:

• 💰 コスト問題:

askenさんでは、AWS BedrockのRooCodeを導入したところ、一部のエンジニアが短期間で約6万円を消費!

結果、「怖くて使えない」という心理的ハードルが生まれました。

• 💻 IDE問題:

RooCodeがVS Codeベース。

しかし、普段からIntelliJやXcode、Android Studioを使うエンジニアは敬遠しがちでした。

「慣れたIDEを手放したくない」という開発者あるあるの壁です。

• 😔 AI活用の浸透が鈍い:

「AIを使ったほうがいい」と頭では分かっていても、実際に使う人は少ない...。

忙しさゆえに試す時間がない「木こりのジレンマ」や、行動に移しにくい「慣性バイアス」が原因でした。

asken流・3つの工夫で課題をクリア!

こうした課題に対し、askenさんはスピーディーに動きました。

1. 定額ツールでコスト問題を解決

RooCodeの代わりに、CursorやDevin(現・Claude Code)を導入。

定額課金ツールを選ぶことで、エンジニアが安心して使える環境を整備しました。

2. 既存IDE+AIエージェントの“二刀流”

Cursorを「IDE」ではなくAIエージェントを実行する補助ツールとして位置づけ。

普段使い慣れたIDEはそのままに、Cursorと組み合わせることで開発効率を最大化しました。

3. 「asken AI Native Dev Day」で文化をつくる

週1回、AI活用をチーム全員で“試す日”をつくったという話には、会場からも「おぉ!」と驚きの声が。こうした文化づくりこそ、AI活用を加速させるヒントです。

この日はミーティングを極力避け、「非効率でも一旦AIを使ってみる」を全社的に奨励。

参加者からも以下のような声が上がりました:

- 「自分が知らなかったAIの使い方を知ることができた」

- 「AIだけを使う日を設けるのはキャッチアップにもスキルアップにもつながる、すごくいい仕組みだと思った」

数字で見る成果:AIが文化になった瞬間

取り組みの結果、組織には大きな変化が生まれました。

- AIファーストな思考が定着:「まずAIでできないか?」が自然と発想に

- サイクルタイム短縮:コミットからPRオープンまでの時間が減少

- アウトプットの増加:コミット数・PR作成数・レビュー数すべて増加

- 成果物の質向上:AI活用により開発プロセス全体の精度が向上

AIを使うことが「試み」から「文化」へと昇華した瞬間です。

次の課題は「AIスキル格差」

大きな成果を上げた一方で、次なる課題も見えてきました。

それは、エンジニア間のAIスキルギャップです。

特にジュニア層では、AIに必要な情報を与える「コンテキスト設計」が不足しがち。

そこでaskenさんでは、「Context Engineering」を学び、AIを“先生”として活用する取り組みを進めています。

例えば、TDDならt-wadaさん、RubyならMatzさんとしてロールプレイしてもらい学習する──そんなイメージだそうです。

目指す未来:「AIネイティブな開発組織」へ

askenさんの最終目標は、AIを当たり前に使いこなす開発組織をつくること。

- AIエージェントに開発業務を委譲する未来を視野に

- DeNAのAI活用レベルでいう「レベル4〜5」を目標

- 障害調査を自動化するAIエージェント開発にも挑戦

AIを単なるツールではなく、組織の一部として統合していく姿勢が印象的でした。

編集部まとめ:AI活用は「技術」から「戦略」へ

今回の「BEMAトーーク」は、生成AIが単なるツールではなく、

戦略的に組織へ統合され、個人の必須スキルへ進化していく過程を示す会でした。

特に印象的だったのは、「AI Native Dev Day」のように、“まず使ってみる”文化をつくること。 AI活用を加速させるヒントとして、多くの現場でも応用できそうです。

濱松のひとこと

実は私たちのチームでも、25新卒の後輩がAI活用を推進してくれています。

askenさんの「AIをチームで試す機会をつくる」取り組みはとても新鮮で、「私たちのチームでもぜひ真似してみたい!」とつよく感じました。

次の一歩へ

もっと詳しく知りたい方は、岩間さんの登壇スライドもぜひご覧ください!

BEMAでは、こうした“ワクワクする未来”を現実の技術で形にしていくための学びと交流の場を、これからも提供していきます。

次回イベントの最新情報は BEMA公式connpass や BEMA Lab公式X

でチェックしてみてください!

関連リンクまとめ

🔗 askenさん関連

- あすけん公式イベントページ(connpass):https://asken.connpass.com/

- asken Tech Blog:https://tech.asken.inc/

- asken開発チーム公式X:https://x.com/asken_dev

📢 BEMA関連

BEMA関連のリンク情報はこちらからどうぞ!

- BEMA Lab公式X:

- ポッドキャスト「イドバタラジオ」

- SpotifyとApple Podcastsにて配信中!

- BEMA公式イベントページ(connpass):https://bema.connpass.com/

この記事を書いた人

関連記事

【2025年11月版】人気記事ランキング|スクラム・キャリア...

【2025年11月版】人気記事ランキング|スクラム・キャリア...BEMALab 編集部

『食べる』は距離を超える!リモート・異文化チームをつなぐ『食...

『食べる』は距離を超える!リモート・異文化チームをつなぐ『食...新岡 崚(ニイオカ)

What is BEMA!?

Be Engineer, More Agile